Heizungsgesetz: Das müssen Sie wissen

Sind neue Ölheizungen und Gasheizungen verboten? Was ist die 65-Prozent-Regel? Wie werden Wärmepumpen gefördert? Alle wichtigen Infos zum Gebäudeenergiegesetz.

Was ist das Heizungsgesetz?

Das derzeit gültige Gebäudeenergiegesetz (GEG), bekannt als Heizungsgesetz, trat am 1. Januar 2024 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist es, die Umstellung auf klimafreundlichere Heizsysteme in Deutschland zu fördern, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreichen zu können. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland noch rund 75 Prozent der Heizungen mit fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl betrieben.

Was bedeutet das Heizungsgesetz für Hausbesitzer:innen?

Für Neubauten in Neubaugebieten gilt seit dem 1. Januar 2024: Es dürfen nur noch Heizsysteme eingebaut werden, die zu 65 Prozent auf erneuerbarer Energie basieren. Für Bestandsgebäude gilt ebenfalls die 65-Prozent-Regel. Allerdings beginnt die Pflicht hier erst wenn die Kommune ein Wärmeplanung vorgelegt hat – dazu sind Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner:innen bis zum Jahr 2026 verpflichtet, Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohner:innen bis zum Jahr 2028. Für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten sowie für bestehende Gebäude gibt es flexible Übergangszeiträume.1

Wie lange darf man noch eine bestehende Gasheizung oder Ölheizung betreiben?

Eine bestehende Anlage darf weiter betrieben und auch repariert werden. Eine Austauschpflicht besteht nur, wenn ein Gebäude verkauft wird, das über eine Öl- oder Gasheizung verfügt, die älter als 30 Jahre ist und eine Heizleistung zwischen 4 kW und 400 kW aufweist. Ausgenommen sind Niedertemperatur- und Brennwertkessel. Sogar der Einbau einer neuen Gasheizung ist in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten und unter Berücksichtigung der kommunalen Wärmeplanung gesetzeskonform. Wer dies vorhat, muss sich aber ab 2024 verpflichtend von einer fachkundigen Person beraten lassen, die auch auf die langfristigen wirtschaftlichen Risiken hinweist.

Schreibt das Heizungsgesetz den Einbau von Wärmepumpen vor?

Nein. Das GEG lässt verschiedene technische Lösungen zu, mit denen der vorgeschriebene 65-Prozent-Anteil erneuerbarer Energien erreicht werden kann. Wärmepumpen sind allerdings dafür ideal. Denn sie können Wärme zum Heizen und für die Warmwasserproduktion aus der Umgebungswärme von Luft, Grundwasser oder Erdboden erzeugen. Die einzige zusätzliche Energie, die zum Betrieb einer Wärmepumpe nötig ist, ist Strom. Dennoch ist der Betrieb einer Wärmepumpe günstiger als eine Gasheizung.

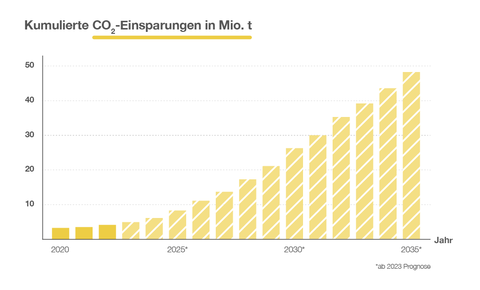

Durch eine Wärmepumpe können Sie aber nicht nur Ihre Heizkosten reduzieren, sondern auch Ihren CO2-Fußabdruck verringern: Verglichen mit den Emissionen von Öl- und Gasheizungen kann eine einzige Wärmepumpe den jährlichen CO2-Verbrauch im Schnitt um mehr als 2.600 kg reduzieren.

Welche Heizsysteme sind laut Heizungsgesetz noch erlaubt?

Neben Wärmepumpen werden weitere Heizsysteme im GEG genannt. In dieser Tabelle finden Sie Einschätzungen dazu, wie gut diese geeignet sind, um das 65-Prozent-Ziel zu erfüllen:

|

Erfüllungsoptionen im GEG

|

Einschätzung für Bestandsgebäude

|

| Anschluss an ein Wärmenetz (Fernwärme oder Nahwärme) | Der Anschluss an ein Wärmenetz kann sinnvoll sein. Bis 2026 beziehungsweise 2028 müssen alle Kommunen in Deutschland eine kommunale Wärmeplanung abgeschlossen haben, die zeigt, wo Fernwärmeanschlüsse vorhanden sind oder entstehen werden. |

| Stromdirektheizung | Verursachen in Bestandsgebäuden mit hohem Energiebedarf zu hohe Stromkosten. |

| Solarthermie | Eine Solarthermieanlage müsste laut GEG den kompletten Wärmebedarf decken, in Bestandsgebäuden mit hohem Energiebedarf ist dies nicht möglich. |

| Flüssige und gasförmige Biomasse- oder Wasserstoffheizung | Noch ist ungeklärt, wie welche Mengen an Biomasse (Biomethan) oder grünem bzw. blauem Wasserstoff vorhanden sind, zudem sind die Kosten schwer kalkulierbar. |

| Heizung mit fester Biomasse wie zum Beispiel Pellets | Diese Option ist geeignet, wenn andere Lösungen nicht sinnvoll oder machbar sind, beispielsweise bei Gebäuden, die denkmalgeschützt oder schwer zu sanieren sind. |

| Hybridheizung mit Wärmepumpe oder Solarthermie | Eine Hybrid-Lösung kann sinnvoll sein bei besonders hohem Energiebedarf. Bei einer Gas-Hybridheizung entstehen durch die hohen und steigenden Gaspreise jedoch hohe Betriebskosten. |

Sie interessieren sich für nachhaltiges Heizen – zum Beispiel mit einer Wärmepumpe? Nehmen Sie Kontakt zu unseren Heizungsexperten und -expertinnen auf.

Welche Förderung für neue Heizungen gibt es?

Für Heizsysteme, die die 65-Prozent-Regel erfüllen, gibt es staatliche Förderungen:

- Eine Grundförderung von 30 Prozent der Investitionskosten.

- Weitere 30 Prozent für Eigentümer:innen, die ihr Haus oder ihre Wohnung selbst bewohnen und deren jährlich zu versteuerndes Haushaltseinkommen weniger als 40.000 Euro beträgt.

- Ein Klima-Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent für selbstnutzende Eigentümer:innen, die bis 2028 proaktiv eine mindestens 20 Jahre alte Gasheizung austauschen, oder – unabhängig vom Alter – andere fossile Heizsysteme wie Öl-, Kohle- und Nachtspeicher-Heizungen austauschen. Nach 2028 sinkt der Geschwindigkeitsbonus alle zwei Jahre um drei Prozent, Ende 2036 läuft er aus.

- Ein Wärmequellenbonus in Höhe von 5 Prozent für Wärmepumpen, die Erdwärme oder Wasser als Wärmequelle nutzen, sowie für Luft-Wasser-Wärmepumpen, die ein natürliches Kältemittel (R290) einsetzen.

- Diese Zusatzförderungen können kombiniert werden. Die maximalen förderfähigen Kosten betragen 30.000 Euro und der maximale Fördersatz liegt bei 70 Prozent. sodass bis zu 21.000 Euro Förderung möglich sind.

- Vermieter:innen profitieren beim Einbau einer Wärmepumpe ebenfalls von der Basisförderung und dem Wärmequellenbonus und können somit bis zu 35 Prozent Förderung erhalten. Die Kosten dürfen sie jedoch nicht auf die Mietkosten aufschlagen.

- Hinzu kommt ein vergünstigter KfW-Kredit für den Heizungstausch und andere Effizienzverbesserungen.

Wärmepumpe kaufen: jetzt Angebot anfragen

Beantworten Sie hier direkt einige Fragen, wir melden uns bei Ihnen

https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/neues-gebaeudeenergiegesetz-2184942

Weitere Details finden Sie dazu auf www.ewe.de/klimafreundlich