Welche Heizkörpertypen gibt es?

Flachheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektor? Es gibt eine ganze Menge an Bezeichnungen für unterschiedliche Heizkörpertypen. In unserem Ratgeber erklären wir, wie die verschiedenen Arten von Heizkörpern funktionieren und welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben.

Strahlung und Konvektion: Das ist der Unterschied

Grob gesagt lassen sich zwei Arten von Wärmeübertragung unterscheiden – Strahlung und Konvektion:

Konvektion

Bei der Konvektion heizt sich die Luft insbesondere an den Innenflächen des Heizkörpers auf. Sogenannte Konvektionsbleche übertragen die Wärme effizient von der Heizungsoberfläche auf die Luft. Die erwärmte Luft steigt auf, während kühle Luft von unten nachströmt. Es entsteht ein Kreislauf, der die Temperatur im Raum gleichmäßig steigen lässt.

Zwar strahlen warme Objekte immer auch Wärme an ihre unmittelbare Umgebung ab, allerdings ist der Heizeffekt der Konvektion weitaus größer als bei der Strahlung, sobald die Luftzirkulation im Gange ist.

Der Nachteil von Konvektion: Weil zunächst die obere Luftschicht erwärmt wird, dauert es in Räumen mit hohen Decken relativ lang, bis die Wärme spürbar wird.

Der Vorteil: Die Konvektion sorgt dafür, dass sich die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt.

Strahlung

Strahlung bezeichnet die direkte Übertragung von Wärme an das Umfeld des Heizkörpers. Wenn sich das Metall erwärmt, steigt die Temperatur im unmittelbaren Umfeld der Heizung und erwärmt so zunächst nur die festen Gegenstände in der Nähe der Heizkörper. Die Verteilung der Wärme wird erst spürbar, wenn der Temperaturunterschied von kalter und warmer Luft groß genug ist, um die Raumluft umzuwälzen – wie bei der direkten Konvektion.

Der Effekt von Strahlungswärme wächst mit der Größe der Fläche, von der sie ausgeht. Die Intensität von Konvektionswärme hingegen wächst mit der Bautiefe und der Anzahl der Platten und Konvektionsbleche. Die meisten Menschen empfinden Strahlungswärme als angenehmer als Konvektionswärme.

Flachheizkörper bzw. Plattenheizkörper

Verschiedene Heizkörpertypen setzen unterschiedlich stark auf die eine oder andere Form der Wärmeübertragung:

Flachheizkörper und Plattenheizkörper bezeichnen denselben Heizkörpertyp. Bei dieser Bauart geht die Wärme von einem oder mehreren Heizplatten aus, also von einer glatten Oberfläche, die den Strahlungsanteil erhöht. Das Heizungswasser fließt unmittelbar durch die verbauten Plattenelemente, die die zugeführte Wärme aufnehmen und abstrahlen. Damit sich die Raumluft schneller erwärmt, werden manchmal Konvektionsbleche mit gefalteten Lamellen zwischen den Heizplatten montiert: Sie vergrößern die Oberfläche für den Wärmeaustausch und sorgen so für ein effizienteres Heizen.

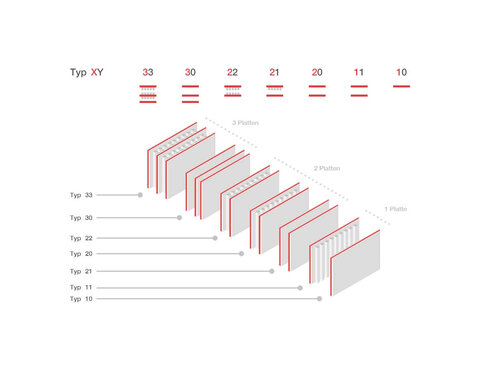

Flachheizkörper tragen in der Regel eine Typenbezeichnung, die sich aus zwei Ziffern zusammensetzt, beispielsweise: Typ 33. Daran lässt sich der Aufbau des Modells erkennen: Die erste Ziffer gibt an, wie viele Heizplatten im Heizkörper verbaut sind und die zweite Ziffer die Anzahl der verbauten Konvektionslamellen.

Wie viel Watt hat ein Heizkörper vom Typ 11, 22, 23 oder 33?

Wie viel Watt Leistung ein Heizkörper bei der dazugehörigen Vorlauftemperatur hat , steht im entsprechenden Datenblatt. Falls dieses nicht vorhanden ist, können Sie das Datenblatt eines typähnlichen Heizkörpers mit ähnlichem Alter und mit ähnlichen Maßen als Orientierungspunkt nehmen.

Ein Plattenheizkörper vom Typ 21 beispielsweise besteht aus zwei Heizplatten, die ein einzelnes Lamellen-Element umschließen und ein Typ-33-Flachheizkörper besteht aus drei Heizplatten, zwischen denen drei Konvektionslamellen untergebracht sind.

Der Vorteil von Flachheizkörpern ist, dass sie in verschiedenen Größen angeboten werden, relativ günstig sind, eine hohe Lebenserwartung und wenig Wartungsbedarf haben. Durch ihr Niedertemperatursystem verbrauchen sie zudem relativ wenig Energie und geben angenehme Wärme ab.

Der Nachteil von Plattenheizkörpern ist, dass die schwer erreichbaren Konvektionsbleche regelmäßig gereinigt werden müssen, weil sich sonst loser Staub in der Raumluft verteilen kann, der insbesondere Allergiker belastet. Bei hoher Vorlauftemperatur können die Staubablagerungen zudem verschwelen, was für einen unangenehmen Geruch sorgt.

Sauber und effizient

Warum und wie man Heizungen säubern sollte, erfahren Sie in unserem Ratgeber „Heizkörper richtig reinigen“.

Gliederheizkörper bzw. Rippenheizkörper

Auch die Begriffe Gliederheizkörper oder Rippenheizkörper bezeichnen denselben Heizkörpertyp. Sie sind an ihren akkordeonartig aneinandergereihten Rippen oder Gliedern zu erkennen. Ihre Wärmeübertragungsfläche ist kleiner als die von Flachheizkörpern. Der Wärmeaustausch findet also ausschließlich über die äußere Oberfläche statt, und zwar vorwiegend über Konvektion.

Der Vorteil von Gliederheizkörpern besteht darin, dass sie heutzutage in der Regel aus Stahlblech gefertigt werden und dadurch deutlich preiswerter als ältere Gliederheizkörper aus Gusseisen sind und sich auch schneller als diese aufheizen. Ähnlich wie Plattenheizkörper gibt es sie in verschiedenen Formen, Größen und Leistungsgraden.

Ein Nachteil von Rippenheizkörpern ist, dass sie eine hohe Vorlauftemperatur benötigen. Das steigert die Heizkosten und die Emissionswerte. Für moderne Heizsysteme wie Wärmepumpen sind Rippenheizkörper daher eher ungeeignet. Ausnahme sind Modelle, die durch extreme Größe ihre schlechte Effizienz relativieren können. Genau wie bei Flachheizkörpern kann es zudem schnell zu Staubverwirbelungen kommen. Darum müssen auch Rippenheizkörper regelmäßig gereinigt werden.

Wie heizt man am umweltfreundlichsten?

Brennstoffzelle, Solar oder Blockheizkraftwerk? In unserem Ratgeber „Umweltfreundlich heizen“ können Sie unterschiedliche Heizarten vergleichen.

Röhrenheizkörper

Ähnlich wie die Gliederheizkörper bestehen Röhrenheizkörper aus vielen Einzelelementen, die nebeneinander oder untereinander angeordnet sind. Sie sind besonders beliebt für Bäder, weil daran Handtücher und Bademäntel zum Trocknen aufgehängt werden können.

Der Vorteil von Röhrenheizkörpern ist, dass sie sich relativ einfach reinigen lassen – auch die Gliederzwischenräume sind problemlos erreichbar. Hinzu kommt eine große Auswahl an Größen, Formen und Farben.

Diese Heizkörper sind zwar in vielen Farben und Designs auf dem Markt, haben aber bei niedrigen Vorlauftemperaturen, wie mittlerweile üblich, wenig Leistung im Vergleich zu anderen Heizkörpertypen.

Niedertemperaturheizkörper

Niedertemperaturheizkörper sind meist Flachheizkörper mit einem geringen Strahlungsanteil sowie mehreren Platten und Konvektionsblechen. Sie werden mit einer niedrigen Vorlauftemperatur von 35 bis 45 Grad Celsius betrieben. Darum sind Niedertemperaturheizkörpern ideal für das Zusammenspiel mit Wärmepumpen geeignet und werden auch als Wärmepumpenheizkörper bezeichnet. Insbesondere bei der Sanierung von Bestandsgebäuden wird ihre Bedeutung – ebenso wie die von Fußbodenheizungen – deutlich zunehmen. Voraussetzung dafür, dass Niedertemperaturheizkörper in Bestandsgebäuden effizient heizen, ist allerdings eine gute Dämmung.

Gebläsekonvektoren

Bei Konvektoren befinden sich die Heizelemente im Inneren. Ventilatoren saugen kalte Luft in Bodennähe ein, die im Inneren auf die sich erwärmenden Heizelemente trifft. Die Temperatur erhöht sich und die erwärmte Luft steigt nach oben aus dem Konvektor hinaus oder wird per Gebläse nach draußen befördert.

Der Vorteil von Konvektoren ist, dass sie sehr platzsparend eingesetzt werden können, etwa als Heizkörperbank unter niedrigen Fenstern oder auch unterhalb von Fußböden, typischerweise in Ladengeschäften. Die Konvektionswärme steigt dabei durch Luftschlitze in den Raum oder wird mithilfe eines Gebläses aufwärts befördert und kann Räume schnell erwärmen.

Gebläsekonvektoren arbeiten mit niedrigen Systemtemperaturen, benötigen allerdings einen Stromanschluss am Heizkörper. Und: Reine Konvektionswärme wird von vielen Menschen als unangenehm empfunden. Das gilt besonders für Allergiker, denn Konvektorheizkörper sind oft schwer zu reinigen, sodass die konvektionsbedingte Staubentwicklung sehr belastend sein kann.

Fußbodenheizung

Das Prinzip der Fußbodenheizungen basiert darauf, die gesamte Bodenfläche zu erwärmen, wodurch die Wärme gleichmäßig nach oben in den Raum gelangt. Dies geschieht in der Regel durch eng verlegte Kunststoffleitungen, durch die das Heizungswasser fließt.

Der Vorteil der Fußbodenheizung besteht darin, dass nur wenig Luftzirkulation entsteht. Infolgedessen werden Staub und Partikel im Raum nicht aufgewirbelt. Durch ihre große Fläche benötigen Fußbodenheizungen auch keine hohe Vorlauftemperatur. Das spart zum einen Kosten und Emissionen, zum anderen lässt sich die Fußbodenheizung darum ideal mit einer regenerativen Wärmepumpe kombinieren.

Nachteile der Fußbodenheizung sind die im Vergleich mit klassischen Heizkörpern hohe Anschaffungskosten. Bei Neubauten ist zumindest die Installation relativ preiswert, da der Fußboden zunächst ohnehin offenliegt. In Bestandsgebäuden – vor allem in Altbauten – gestaltet sich die Installation jedoch meist aufwändig und kostspielig, da der Fußboden ganz oder teilweise entfernt werden muss. Fußbodenheizungen sind ein träges System und reagieren daher langsam auf Wärmeanforderungen, allerdings lässt sich das über Raumthermostate ausgleichen.

Diese Förderung gibt es für nachhaltige Heizsysteme

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert die Anschaffung von Heizungen, die den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), auch Heizungsgesetz genannt, entsprechen. Voraussetzung ist eine Heizungsoptimierung mit hydraulischem Abgleich. Zudem gewährt die KfW günstige Kredite für Sanierungen zum Effizienzhaus. Je nach Höhe des erreichten Effizienzstandards, muss dieser Kredit nur zum Teil abbezahlt werden. Dieser Tilgungszuschuss kann bis zu 45 Prozent betragen.

Übrigens: Kommen die obigen Förderoptionen nicht infrage, können Sanierer bis zu 6.000 Euro im Jahr für Handwerkerkosten absetzen, allerdings nur den Lohnanteil, nicht die Materialkosten.1 Über die Einkommenssteuererklärung bekommen sie dabei bis zu 20 Prozent erstattet bis zu einer Maximalhöhe von 1.200 Euro.

Alternativ dazu gibt es seit Januar 2020 auch einen Steuerbonus. Mit diesem können Hausbesitzer:innen 20 Prozent ihrer Sanierungskosten bis zu einer Maximalhöhe von 40.000 Euro über drei Jahre hinweg von der Steuer absetzen. Anrechenbar sind dabei Ausgaben für Arbeiten am Haus und an der Heizung.

Wärmepumpe kaufen: jetzt Angebot anfragen

Beantworten Sie hier direkt einige Fragen, wir melden uns bei Ihnen

Quelle: heizung.de. 2021. Handwerkerkosten absetzen und Steuern sparen. https://heizung.de/heizung/tipps/handwerkerkosten-absetzen-und-steuern-sparen/.

Weitere Details finden Sie dazu auf www.ewe.de/klimafreundlich