Auch im Altbau mit Wärmepumpe sparen

Wer mit einer Wärmepumpe heizt, hilft dem Klima und spart dabei auch noch bares Geld – und zwar auch in Bestandsgebäuden! In Neubauten stellen die umweltfreundlichen5 Wärmeerzeuger bereits das beliebteste Heizsystem dar: So nutzen laut Statistischem Bundesamt knapp zwei Drittel (64,6 %) der 2023 fertiggestellten Wohngebäude Wärmepumpen als primäre Heizquelle.1 Und insgesamt stieg die bereits hohe Absatzzahl von 235.000 Wärmepumpen im Jahr 2022 laut dem Bundesverband Wärmepumpen e. V. nochmals massiv an auf 365.000 Wärmepumpen im Jahr 2023.1

Dabei galten Wärmepumpen für Altbauten lange Zeit als weniger geeignet. Die Befürchtung: Da Bestandsgebäude tendenziell eine höhere Vorlauftemperatur der Heizung benötigen, würden die Betriebskosten der Wärmepumpe in die Höhe schnellen und ihren Betrieb unwirtschaftlich machen. Eine Annahme, die sich widerlegen lässt, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) zeigt.2

Tatsächlich steht Eigentümern von Bestandsgebäuden nämlich ein größerer Spielraum offen, als viele vermuten: In den meisten Fällen ermöglichen energetische Sanierungsmaßnahmen den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe im Altbau, sodass auch im Bestand Öl- und Gasheizungen längst nicht mehr alternativlos sind – eine gute Nachricht für alle Altbaueigentümer! Denn ab 2024 wird nachhaltiges5 Heizen auch gesetzlich vorangetrieben: Dann sollen möglichst alle neu eingebauten oder ausgetauschten Heizungen in Kombination mit der Kommunalen Wärmeplanung zu mindestens 65 Prozent auf erneuerbare Energien zurückgreifen.

In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie Luft und Erdwärme sinnvoll als nachhaltige5 Wärmequelle in älteren Gebäuden nutzen. Dabei gehen wir unter anderem auf die Kombinationsmöglichkeiten mit umweltfreundlichem5 Solarstrom ein und liefern Zahlen und Fakten zur Förderung und Effizienz von Wärmepumpen im Altbau.

Im Video: Ist mein Haus für eine Wärmepumpe geeignet? Was ist ein Energiestandard? Und welche Heizkörper eignen sich? Diese und weitere Fragen klärt Smartgeberin Tomke in ihrem neuen Video.

Das Wichtigste im Überblick

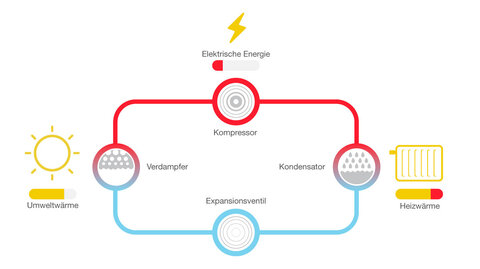

- Wärmepumpen erzeugen mithilfe von Strom Heizenergie aus regenerativen Wärmequellen.

- In Altbauten senken Wärmepumpen heute schon die CO2-Emissionen beim Heizen um bis zu 55 Prozent.

- Bei zunehmender Durchdringung von regenerativer Erzeugung im Stromsektor sind es bei konservativer Schätzung zukünftig bis zu 65 Prozent und bei optimistischer Schätzung sogar bis zu 76 Prozent CO2-Einsparungen.

- Trotz höherer Vorlauftemperaturen sind Wärmepumpen in Altbauten durchaus effizient.

- Mit Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fassadendämmung) lässt sich die Effizienz weiter steigern.

- Mit bundesweiten Förderprogrammen können Sie beim Wechsel bis zu 70 Prozent sparen.

Effizienz & Potenziale von Wärmepumpen in Altbauten

Der zentrale Vorteil von Wärmepumpen gegenüber Gas- und Ölheizungen liegt darin, dass anstelle fossiler Brennstoffe erneuerbare Ressourcen als Wärmequelle dienen. Gleichsam funktioniert die Aufbereitung der Wärme aus Luft oder Erdwärme nur mithilfe von elektrischer Energie – wodurch wiederum Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird:

In Altbauten, die aufgrund ihrer Bauweise meist eine ausbaufähige Energieeffizienz aufweisen, fallen Stromverbrauch, Emissionen und nicht zuletzt die damit einhergehenden Kosten entsprechend höher aus als in Neubauten.

Trotzdem bergen Wärmepumpen auch für Bestandsimmobilien ein erhebliches Einsparpotenzial in puncto CO2-Emissionen. Umweltwärme kann auch hier durchaus eine effiziente Lösung darstellen! Das zeigen die im Jahr 2020 veröffentlichten Ergebnisse eines umfassenden Feldtests des Fraunhofer ISE. Im Rahmen des fünfjährigen Forschungsprojekts „WPsmart im Bestand“ wurden 56 Bestandsbauten mit Wärmepumpe auf ihre Effizienz und Ökobilanz hin untersucht. Das Resultat: deutlich weniger CO2-Emissionen und gute Jahresarbeitszahlen.3

Tipp: In unserem Ratgeber finden Sie ausführlichere Informationen rund um die Funktionsweise von Wärmepumpen.

Bis zu 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß

Die CO2-Emissionen, die beim Heizen der Altbauten entstehen, sinken dank einer Wärmepumpe spürbar: Außenluft-Wärmepumpen setzen zwischen 16 und 45 Prozent weniger CO2 frei, als eine Gas-Brennwertheizung bei der Wärmeversorgung derselben Gebäude emittiert hätte. Bei Erdreich-Wärmepumpen sind es bis zu 55 Prozent. Tendenz steigend! Denn je weiter der Ausbau von Windkraft, Photovoltaik und Co. zur Stromerzeugung voranschreitet, desto grüner wird auch der Strommix in Deutschland. Damit sinken im Umkehrschluss auch die CO2-Emissionen von Wärmepumpen weiter. Optimistische Einschätzungen gehen von bis zu 76 % CO2-Einsparungen aus.

Wärmepumpen im Altbau durchaus effizient: Jahresarbeitszahlen von bis zu 3,8

Mit Blick auf die Energieeffizienz von Wärmepumpen ist vor allem eine Kennzahl bedeutend: die sogenannte Jahresarbeitszahl (JAZ). Diese beschreibt das Verhältnis von Strom-Input und Wärme-Output unter Einbezug verschiedener Faktoren: die Einbausituation, das Nutzerverhalten und die Gebäudedämmung. Auf diese Weise zeigt die Jahresarbeitszahl an, wie effizient eine Wärmepumpe tatsächlich ist. Dabei gilt: Je höher die Jahresarbeitszahl, desto effizienter das Heizsystem.

In der Erhebung des Fraunhofer ISE kommen die untersuchten Luft-Wärmepumpen in Bestandsbauten auf Jahresarbeitszahlen zwischen 2,5 und 3,8, woraus sich ein Mittelwert von 3,1 ergibt. Zur Einordnung: Als effizient gilt eine Wärmepumpe ab einem Wert von etwa 3. Somit lässt sich belegen, dass Wärmepumpen im Altbau durchaus effizient sind – trotz höherer Vorlauftemperaturen (circa 45 Grad Celsius).

Wärmepumpe im Altbau sinnvoll nutzen

Während Wärmepumpen bei Neubauten bereits Standard sind, wird Altbauten oft eine geringere Wärmepumpen-Tauglichkeit nachgesagt. Inwiefern sich ein Bestandsgebäude für die Wärmepumpe eignet, hängt jedoch weniger vom Alter als vom Zustand eines Gebäudes ab. Denn wenn das Heizsystem eine höhere Vorlauftemperatur benötigt, dann um die größeren Wärmeverluste der Gebäudehülle zu decken. Das bedeutet aber keineswegs, dass Wärmepumpen für Altbauten per se keine Option sind. Im Gegenteil!

Als Eigentümer stehen Ihnen verschiedene Maßnahmen offen, mit denen Sie die notwendige Vorlauftemperatur in Ihrem Altbau effektiv absenken können. Mit den entsprechenden Modernisierungen schonen Sie Ihr Budget, tun der Umwelt einen Gefallen und sind im besten Fall weniger abhängig vom öffentlichen Stromnetz.

Im Video: Lässt sich in einer Bestandsimmobilie eine Wärmepumpe verbauen? Rund um das Nachrüsten einer Wärmepumpe gibt es eine Menge Fragen, die Smartgeberin Tomke in ihrem neuen Video beantwortet.

Informieren Sie sich im Detail, wie Sie sich mit ZuhauseWärme bequem eine neue Wärmepumpe sichern.

Wirksame Dämmung

Um die notwendige Vorlauftemperatur zu senken und damit die Wärmepumpe zu entlasten, empfiehlt es sich, Wärmeverluste nach Möglichkeit zu vermeiden. Je weniger Wärme beispielsweise über die Wände, das Dach, Fenster und Türen an die Umgebung verloren geht, desto weniger neue Energie muss das Heizsystem nachliefern. Bleibt die Wärme möglichst lang erhalten, lässt sich auch die Vorlauftemperatur niedriger einstellen, ohne dass es den Bewohnern im Inneren zu kühl wird.

Insofern gehört eine wirksame Wärme-Isolierung zu den effektivsten Maßnahmen, damit eine Wärmepumpe im Altbau effizient arbeitet. Darüber hinaus senkt die Wärmedämmung Heizkosten bei jedem Heizungstyp – ob mit Wärmepumpe, Gas- oder Ölheizung.

Großflächige Heizkörper

Mit den richtigen Heizkörpern lassen sich Räume auch mit verhältnismäßig niedrigen Temperaturen effektiv beheizen. Hier gilt: Je größer die Übertragungsfläche, desto besser gibt die Heizung ihre eingestellte Temperatur an den Raum ab. Aber was ist eigentlich die beste Heizung für den Altbau mit Wärmepumpe?

Damit die Anlage effizient arbeitet, bieten sich vor allem Fußbodenheizungen an. Diese nutzen die gesamte Grundfläche eines Raumes zur Wärmeabgabe. Der Fußboden als Wärmequelle ist den Bewohnern rein körperlich wesentlich näher als der Heizkörper an der Wand und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Begehen des Bodens. Ein weiterer Vorteil: Wer eine Fußbodenheizung im Bestandsgebäude nachrüstet, reduziert damit die Luftzirkulation beim Heizen. So wird weniger Staub aufgewirbelt – ein großes Plus für alle, die unter Allergien leiden. Außerdem können sich Eigentümer nach wie vor für einen Bodenbelag ganz nach ihrem Geschmack entscheiden, während das Fehlen eines sichtbaren Heizkörpers die nutzbare Fläche vergrößert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob die Statik Ihres Hauses eine Fußbodenheizung zulässt.

Eine preiswertere Alternative zur Fußbodenheizung sind Niedertemperaturheizkörper, die häufig auch als Wärmepumpenheizkörper bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um besonders großflächige Flachheizkörper, die schon bei einer geringen Vorlauftemperatur zwischen 35 und 45 Grad Celsius angenehm schnell und energiesparend Wärme erzeugen. Das Geheimnis von Niedertemperaturheizkörpern besteht neben ihrer Fläche in den vielen verbauten Heizplatten und Konvektionsblechen. Mit ihrer Anschaffung bereiten Sie eine gute Grundlage für das Nachrüsten einer Wärmepumpe.

Hydraulischer Abgleich

Beim hydraulischen Abgleich stellen Fachleute die Heizungsanlage so ein, dass alle Heizkörper im Gebäude ideal mit warmem Heizwasser versorgt werden. Auf diese Weise erwärmen sich auch diejenigen Radiatoren schnell, die weiter von der Heizungsanlage entfernt liegen – zum Beispiel in den oberen Stockwerken eines Wohnhauses.

Nach dem hydraulischen Abgleich kommt die Heizung üblicherweise mit weniger Energie aus, um die gesamte Heizfläche gleichmäßig mit Wärme zu versorgen. Die Vorlauftemperatur wird während des Prozesses gleich mit optimiert und in der Regel deutlich niedriger eingestellt als zuvor. So lässt sich der Betrieb einer Wärmepumpe im Bestandsgebäude nochmals effizienter und kostengünstiger arrangieren.

Unschlagbar effizient und umweltfreundlich: Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren

Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt vom Dämmstandard des Gebäudes ab. Denn je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto geringer fällt der Energieverbrauch der Wärmepumpe aus. Dieser bestimmt schließlich die Effizienz. Damit sich der Betrieb in einem bestimmten Gebäude lohnt, muss das Verhältnis von investierter (elektrischer) Energie und erzeugter Wärmeenergie stimmen. Wichtig ist aber auch: Je günstiger die zugeführte Antriebsenergie, desto niedriger fallen die Heizkosten mit einer Wärmepumpe insgesamt aus. Klar also, dass Wärmepumpe und Photovoltaik zusammen ein echtes Dream-Team abgeben: Gut für Ihr Portemonnaie und für die Umwelt!

Einmal in Betrieb genommen, versorgt die Photovoltaikanlage auf dem Dach Ihren Haushalt mit umweltfreundlichem5 Strom aus eigener Produktion. Mit dem sauberen Solarstrom reduzieren Sie Ihre Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und den dort vorherrschenden Preisen. Indem Sie Solarenergie und Wärmepumpe miteinander kombinieren, profitieren Sie auch bei der Wärmeversorgung von einem höheren Selbstverbrauch des erzeugten Stroms. Schließlich kommt der benötigte Wärmepumpenstrom dann ebenfalls aus eigener Produktion. Umweltwärme und Umweltstrom ergeben eine unschlagbare Kombination.

Tipp: Sie wollen in Sachen Klimaschutz all-in gehen? Dann schauen Sie auch bei unseren Kollegen von EWE Solar vorbei. Hier finden Sie kompetente Beratung rund um das Thema Photovoltaik.

Was kostet eine Wärmepumpenheizung im Altbau?

Die Heizlast eines Altbaus liegt im Schnitt etwa 50 Prozent höher als bei einem Neubau mit derselben Fläche. Das wirkt sich wiederum auf die notwendige Leistung und Größendimension von Wärmepumpe und Wärmequelle aus. Deshalb gilt: Je geringer die Heizlast, desto günstiger auch der Preis der Wärmepumpe. Abgesehen von der Dimensionsfrage ergeben sich mit Blick auf die Einmalkosten für die Anschaffung der Wärmepumpe und die Erschließung ihrer Wärmequelle aber zunächst keine Unterschiede zwischen Altbau und Neubau.

Damit die neue Anlage jedoch eine zufriedenstellende Effizienz erreicht, fallen gegebenenfalls zusätzliche Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen an – etwa für die Dämmung oder passende Heizkörper. Wir geben Ihnen einen Überblick darüber, was eine Wärmepumpenheizung im Altbau in etwa kostet. Ausführlichere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber zu den Kosten einer Wärmepumpe.

Anschaffung und Erschließung der Wärmequelle

Die einmaligen Kosten für eine Wärmepumpenheizung im Altbau liegen je nach genutzter Wärmequelle üblicherweise zwischen 28.000 und über 40.000 Euro – abzüglich der vom Bund bereitgestellten Förderungen von bis zu 70 Prozent. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die möglichen Anschaffungs- und Erschließungskosten verschiedener Wärmepumpen.

|

|

Anschaffung |

Erschließung |

Einmalige Gesamtkosten vor Förderung |

|

Luftwärmepumpe |

28.000 – 33.000 € |

|

28.000 – 33.000 € |

|

Erdwärmepumpe mit Kollektoren |

21.000 – 27.000 € |

ca. 10.000 € (bei 8 kW Heizleistung) |

31.000 – 37.000 € |

|

Erdwärmepumpe mit Sonde |

21.000 – 27.000 € |

ca. 15.000 € (bei 8 kW Heizleistung) |

36.000 – 42.000 € |

|

Grundwasser-Wärmepumpe |

21.000 – 27.000 € |

größer 15.000 € (bei 8 kW Heizleistung) |

36.000 – über 42.000 €

|

Eventuelle Sanierungskosten in Bestandsgebäuden

Je nach energetischem Zustand des Gebäudes können weitere Kosten für eventuelle Sanierungsmaßnahmen hinzukommen, damit die Wärmepumpe mit niedriger Vorlauftemperatur effizient Wärme erzeugt. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus lässt sich mit einer Fassadendämmung besonders effektiv Heizenergie sparen. Der jährliche Wärmebedarf sinkt so um etwa 19 Prozent. Die Kosten variieren je nach Dämmsystem zwischen 25 und 250 Euro pro Quadratmeter Fassadenfläche.3

Laufende Kosten im Betrieb

Die Betriebskosten von Wärmepumpen im Altbau machen sich maßgeblich an dessen Wärmebedarf fest. Je höher dieser ausfällt, desto höher muss auch die Vorlauftemperatur eingestellt sein, die die Wärmepumpe erreichen muss, und desto mehr Strom verbraucht die Anlage. Der Wärmebedarf hängt vor allem von der Größe und Dämmung eines Hauses, der Art der Heizkörper und dem individuellen Heizverhalten der Bewohner ab.

Diese Faktoren können sich von Haus zu Haus (und von Haushalt zu Haushalt) stark unterscheiden. Ein weiterer Kostenfaktor ist die naturgegebene, vorherrschende Außentemperatur: Je kühler die Außenluft, desto mehr Energie investiert die Pumpe. Daher wird der geografische Standort der Anlage in die Planung mit einbezogen – im Alpenvorland sind die Wintertemperaturen beispielsweise niedriger als auf einer Nordseeinsel. Angesichts der vielen Variablen ist es also kaum möglich, die Betriebskosten einer Wärmepumpe pauschal zu beziffern. Dennoch kann Ihnen der Errichter im Zuge des konkreten Planungsprozesses eine voraussichtliche JAZ und mit ihr auch die ungefähren Betriebskosten prognostizieren. Entsprechend weit können die Stromkosten für die Wärmepumpe auseinander liegen. Wesentlich günstiger gestaltet sich der Wärmepumpenbetrieb, wenn Sie den benötigten Strom vom eigenen Dach beziehen – mit einer eigenen Photovoltaikanlage (s. o.).

Ein großer Vorteil aller Wärmepumpen sind zudem ihre geringen Wartungskosten. Die Geräte brauchen nur einmal im Jahr – je nach Hersteller auch nur alle zwei Jahre – überprüft zu werden. In einem Einfamilienhaus schlägt jeder Wartungsvorgang mit ungefähr 150 Euro zu Buche.

Hier finden Sie alle Informationen rund um das Thema Förderung von Wärmepumpen.

Fazit: Wärmepumpen im Bestand – alles andere als ein No-Go!

In den letzten Jahren haben sich Wärmepumpen technisch stark weiterentwickelt. Angesichts des Klimawandels und steigender Energiepreise wächst das Interesse an ökologischen5 und langfristig günstigen Heizsystemen immer weiter. Ein Ende der Innovationen ist also nicht in Sicht. Die Annahme, dass sich Wärmepumpen für Bestandsgebäude nicht eignen, ist insofern veraltet. Stattdessen können moderne Geräte schon heute eine sinnvolle Alternative zu Öl- und Gasheizungen darstellen – und zwar sowohl im Hinblick auf die Umwelt als auch die Heizkosten.

Wer Heizwärme und Warmwasser im Altbau gerne über eine Wärmepumpe beziehen möchte, sollte sich zunächst unbedingt von einem Fachbetrieb beraten lassen. Dieser analysiert den Wärmebedarf, eventuelle Wärmeverluste und die notwendige Vorlauftemperatur in Ihrem Bestandsgebäude, um die Eignung für eine Wärmepumpe zu prüfen. Zudem beraten die Fachleute Sie im Hinblick auf die passenden Maßnahmen, mit denen Sie die idealen Voraussetzungen für den Wärmepumpenbetrieb schaffen. So können auch Eigentümer von Altbauten in den meisten Fällen von den finanziellen und ökologischen5 Vorteilen einer Wärmepumpe profitieren!

Nachhaltig heizen im Altbau? Wir helfen Ihnen weiter!

Sie interessieren sich für nachhaltiges5 Heizen – zum Beispiel mit einer Wärmepumpe? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu den Heizungsexperten von EWE auf! Wir beraten Sie gerne im Hinblick auf die individuellen Voraussetzungen bei Ihrem Wohngebäude.

Wärmepumpe kaufen: jetzt Angebot anfragen

Beantworten Sie hier direkt einige Fragen, wir melden uns bei Ihnen

* Quelle: Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Abschlussbericht. Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „WPsmart im Bestand“. https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand.html

Quelle: co2online.de. Fassadendämmung: Alles zu Vorschriften, Kosten und Förderung. https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/daemmung/fassadendaemmung/.

Quelle: BAFA: Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM). https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_em_foerderuebersicht.pdf

Weitere Details finden Sie dazu auf www.ewe.de/klimafreundlich